長征とチベット族

| 長征とチベット族 |

09.MAR.11 |

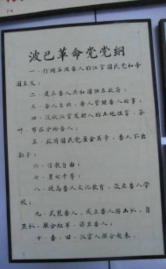

目次 : 1.紅軍とチベット族との死闘 2.百丈関の戦い 3.博巴ソヴィエト政府 4.黒水の反乱 毛沢東が長征を敢行し、延安に辿り着き生き延びていなければ、中華人民共和国の建国はなかった。長征期間中、毛沢東の中央紅軍(第1方面軍)は、その25%の日数をチベット族地域で費やした。しかも中央紅軍の行く手を阻んだ三大難所と呼ばれる大渡河・大雪山・大湿原の天険は、いずれもチベット族地域にある。つまり、現代中国とチベット族との深い因縁は、この長征の延長線上に位置しているのである。 今回私はその因縁を調べるために、下記の長征図の四川省の名山から黒水まで、チベット族地域を歩いてみた。  私は若きころ、岡本隆三氏の「長征」を読んで、この毛沢東の偉業に感動し、幾度も涙を流した。そしてそのとき、なぜか本文中の「紅軍がチベット族と死闘を繰り返したという記述」が強く記憶に残った。2008年3月、ラサでチベット族の暴動が起きたとき、40年前のこの記憶が私の脳裏に鮮明によみがえった。そこで私は岡本氏の「長征」を読み返し、「長征期間中での紅軍とチベット族との死闘が、今回の暴動の起因になっている」という仮説を立て、小論を書いた。 長征は1935~36年にかけて行われ、その後中国建国に関わる共産党の主要メンバーはほとんどがこれに参加している。また1950年代後半のチベット族の一斉蜂起の際には、長征で互いに死闘を繰り返した当事者たちはまだ生きており、当然のことながら、そこには双方の恨みや怒りが渦巻いていたはずである。私は、体験上、人間は感情の動物であり、憎しみや怨念によってその行動が大きく左右されるという思いを強く抱いている。したがってチベット問題の真の理解は、「長征時の死闘の有無」がカギとなると考えたのである。 ところが2008年、チベット暴動が生起するや、チベット問題について、多くの人が論考を発表したが、なぜかこの長征中の紅軍とチベット族との関係に論究したものがきわめて少なかった。わずかに阿部治平氏が「もうひとつのチベット現代史」で、ブンワンを中心としてポェパ人民政府について言及しているぐらいだった。ほとんどの人の論考が清朝末期の状況の記述から、一気に1950年代に飛んでしまう。私はこの「長征時の死闘」こそが、現代チベット問題を理解する上で、もっとも大事な視点だと思っている。 しかしそれには実際に死闘があったということを検証する必要があった。そこで私は四川省のチベット族地域に実地調査のため足を踏み入れることにした。2008年にまず成都から安順場、瀘定、康定までを踏破し、大渡河にかかる瀘定橋を渡り、その天険を体験した。2009年には西寧から阿ハ(土へんに覇)、紅源、毛児蓋、松潘まで行き、大湿原の底なし沼の浮き草の上を歩いてみた。しかし残念ながらいずれのときも地震で道路が寸断されていたり、また暴動の再発を防ぐための強い警戒の前に、肝心の場所には辿り着けなかった。やっと今回、成都から名山、宝興、達維、小金、両河口、卓克基、馬尓康、甘孜、黒水などの地を訪れ、ようやくその真相に迫ることができた。また今回、4000mを越える大雪山脈の天険をなんども行き来し、その難所を堪能することができた。 結論から言えば、今回の調査で、「紅軍とチベット族との死闘」があったことをほぼ裏付けることができた。さらに新たに百丈関の戦いや、博巴ソヴィエト政府、黒水の反乱の実情を知ることができたので、以下にこれらを記述する。このつたない私の報告が、今後のチベット研究者のタタキ台になり、「長征の死闘」がチベット研究の一項目に付け加えられることを期待する。なお私は10年の歳月をかけて、岡本氏の「長征」を片手に、主要な戦いの場所や重要会議跡、つまり江西省の井岡山、広西チワン族自治州の興安、貴州省の遵義と赤水、雲南省の金沙江、四川省の安順場と瀘定橋、毛児蓋、巴西、阿ハ、虹源、甘粛省の哈達舗と会寧、陝西省の呉起鎮と延安、そして西路軍・東路軍の戦跡も含め、それらを踏破し尽くした。そしてそのほとんどの場所で、岡本氏の記述が正しいことを確認してきた。その点から考えても、「長征」の中で、四川省のチベット族に関する記述だけが、誤っているとは考えられない。 1.紅軍とチベット族との死闘 岡本氏のチベット族地域での紅軍の記述は、「達維からはあたりの景色がガラリ一変した。チベット族地区に入ったのである」(P.173)で始まり、「チベット地区は、どこも敵視の世界だった。大雪山を越え、大湿原を踏破し、岷山を越えた紅軍は、3か月の後、ふたたび“人間の世界”へ戻ってきた。人家が見える、作物が見える。兵士たちはやせ細った体の骨を鳴らしながら狂喜乱舞した。やがて岷山の農村が見えてきた。牛の背にまたがった牧童、農夫、農婦の姿が見え、ついでその顔が見えてきた。チベット族の冷たい視線に悩まされてきた兵士たちは、農民の顔が太陽のようにあたたかく感じられた。このあたりは漢民族、回族の雑居地域である」(P.254)で終わっている。この部分だけを読んでも、チベット族の紅軍への冷たい仕打ちがよくわかるが、この80ページほどの間で、紅軍とチベット族との死闘などに関する記述が13か所もあり、紅軍の苦難の行軍の様子がはっきりとわかる。今回私は、ここに記述してある個所のほぼ全部を踏破し、「死闘の有無」を検証してみた。以下はその検証結果である。まず岡本氏の記述を「・」で掲げ、その下に「→」で、私の検証結果を示す。 ・第1方面軍は懋功(小金)で1日休息したのち、6月23日、両河口に向かった。チベット族地域に入ってから、紅軍はしだいに食糧不足に悩むようになった。国民党の逆宣伝でチベット族は食料を売りたがらないでいるところへ、紅軍の道案内、通訳をし、食料を売るものは死刑にするというふれが出たため、食料を隠して逃げてしまったのである(P.173)。 →達維にも懋功(小金)にも、小規模ながらラマ寺があったので、そこの老僧に紅軍が来たときのことを聞いてみたが、いずれも「紅軍はみすぼらしい格好でこの寺に来て、泊まっていった」と話す程度で、詳しいことはわからなかった。 ・合流以後、チベット族は伏兵でうち、すぐ逃げていった。逃げるときは食糧をうばっていった。…紅軍は最初、倉庫の供出を依頼する手紙に代金をそえてチベット族の家においてきたが、やがてその金は通行人に盗まれてしまうことがわかった。紅軍は食糧を絶たれて苦しんだ(P.175)。 →両河口の近辺で、チベット族の老人をみつけて紅軍のことを聞いてみると、この村のチベット族はその大半が山中に逃げ、自分の父母も食糧を山中に隠れたという話をしてくれた。 ・両河口から卓克基までは60キロあった。その間に第2の大雪山―夢筆山がそびえ立っていた。…万年雪が積もって雪山になるのだ。…紅軍は唐辛子の汁を用意し、毛布で体を包んで、この山を越えたが、途中、いたるところで待ち伏せしているチベット族の闇討ちに苦しめられた。チベット族の首長はみな国民党側についていた。四川は麝香、ルバーブ、虫草などの出る山や金鉱を奪い、反攻すると大量殺戮を行ったので、チベット族は漢人に根強い反感を抱いており、国民党はそれを利用したのである(P.177)。 →夢筆山も4000mを超える山で、私も峠付近で車を降りてみたが、空気が薄く、歩くのがやっとという状態であり、しばらく付近の景色を見ていたが頭がクラクラし始めたので、車に戻り酸素ボンベのお世話になった。この高地に慣れず半病人のように動作の遅い紅軍は、きっとチベット族に狙い撃ちにされたことだろう。 ・卓克基は川の合流点にあって、首長の壮大な宮殿があり、チベット族はここにはいって紅軍と戦った。第1方面軍は先頭部隊は1日1晩かかっても占領できなかったが、照明弾をうつと、おどろいて退いた。しかし落伍した兵は、チベット族におそわれて殺された(P.178)。  “卓克基土司官寨”前で →たしかに卓克基には、その名を“卓克基土司官寨”という立派な元“宮殿”が保存されていた。卓克基土司官寨は川の合流点の小高い岡の上にあり、5層の建物とさらに高い物見の塔が四周を睥睨していた。それはこの地の領主の住居と倉庫、寺院、役所、要塞などを兼ね備えており、石造りの頑健な建造物であり、まさに地方領主の要塞というにふさわしい威容を誇っていた。卓克基土司官寨の1階は食糧倉庫・使用人の住居、2階はその地の役所・管理人の住居、3階は土司と呼ばれるこの地の領主の住居、4・5階は吹き抜けの寺院になっており、4階の一部がラマ僧の住居、5階の一部が見張り用になっていた。2階には紅軍関係の展示室がしつらえてあり、そこにはっきりとこの卓克基土司官寨の近辺で紅軍と地元チベット族との激しい戦いがあり、紅軍が重大な損害を蒙ったと記されていた。ちなみにカム地方には、このような官寨と呼ばれる要塞が多数保存されている。また元の時代から、多くの土司と呼ばれる地方領主がカム地方を治めていたという。これらの土司はラサからラマ僧をその領地に迎え、その支配の精神的支柱にしていたという。なお、展示室には、紅軍が康猫寺のラマ寺の僧兵に、相当数殺されたという記述があった。 ・梭磨はまわりに村の多くないところだが、数千人を収容できる壮大華麗なラマ寺がある。毛沢東・朱徳をはじめ総司令部の直属部隊は全員ここに泊まった(P.179)。 →地図上にはこの梭磨の地名もはっきり記載されていたので、そこに寄って古老に壮大華麗なラマ寺について聞いてみたが、「昔はあったが今はない」という返事だった。「紅軍はここを通ったか」と聞いてみると、「国民党軍は川で砂金を取るのに一生懸命だった」などと見当違いの答えが返ってきた。 ・ついで康猫寺、馬河ハを経て、次の大雪山―長板山に向かった。…長板山を越えるとき、紅軍は二手に別れた。主力は右翼、第1軍団第6連隊が左翼になって進んだ。ところが、第6連隊は壊口で精悍なチベット騎兵にはばまれ、大損害を出して引き返す途中、蘆花から40km、馬河ハから10kmの村で食糧が尽き、連隊の3分の1におよぶ餓死者と凍死者を出し全滅の危機にさらされた。 →道路脇に旧康猫寺村という看板があったので、その村に入ってみたがラマ寺はなかった。村人に聞くと、ずいぶん前に、そこから10kmほど離れたところに移されたという。その新康猫寺に行ってみたところ、そこには金色に輝く巨大なラマ寺が建っていた。そこの古老に移転の経緯を聞いてみると、「紅軍が来たとき、旧康猫寺に多くの負傷兵が泊まった。紅軍が出立するとき、多くの負傷兵は寺に留まった。ところがラマ僧たちはその負傷兵を殺してしまった。後に再度、その寺に来た紅軍がその事実を知り、ラマ僧たちを処罰すると同時にその寺を焼いてしまった」という。その後、由緒ある寺だということで、新康猫寺が建てられたという。  →その新・旧康猫寺の間に、「工農紅軍烈士墓」があった。道路脇にあったので入ってみたが、それはほとんど1950年代の人民解放軍兵士の墓だった。没年しか書いてなかったので、詳しくはわからなかったが、ガイドさんの話では「“黒水の戦い”で死んだ兵士のものではないか」という(“黒水の戦い”については後述)。しかしその一番前に、紅軍烈士の碑があり、その裏面に「数年前に山奥の墓から分骨し、ここに碑を建てた」と書いてあった。ちょうど近くに食堂があったので、そこの主人に聞いてみると、「そこから4時間ほど山を登ると峠があり、そこには黒水方面でチベット族騎兵に負け、逃げ帰って来た紅軍兵士の骨がごろごろしている。飢えと寒さと負傷で死んだのだ。そこにはお墓が建てられており、ずっとこの村の者たちが面倒を見てきたが、村人も高齢化してきたので、数年前にここに分納しお守りすることにしたのだ」という。 ・部隊(第4方面軍)は理県に入って漢人雑居の東部チベット族地区に入った。このチベット族はもと西蛮といって漢民族とは長い抗争を繰り返した種族で精悍である。チベット族はラマ寺に食糧や塩を貯蔵して前線本部にしており、食糧に困ってさがしにくる紅軍兵を森の中からねらい撃ちした。紅軍はチベット語まで勉強して土地の風俗習慣を尊重したが、ここでは民族政策もあまり役に立たなかった(P.198)。 →理県は四川省大地震の震源地の近くで、ラマ寺はもとより街もまったく様変わりしてしまっており、聞き取り調査は不能であった。 ・まきを拾いにいったり、買い出しに行った連隊のものがしょっちゅう闇討ちにあうのもこの大蔵寺の仕業とわかった。婦人連隊はもうがまんできず、女心にもなんとか仇を討ってやりたいと思って攻撃を志願した(P.201)。 →この大蔵寺は馬尓康から往復6時間の山腹にあり、道路も狭く未舗装だということだった。地元の人に聞いたところ、たしかに第4方面軍がこのラマ寺を攻めたという。しかしあまりにも遠く、今回は行くことができなかった。 ・数日前、第6連隊が第4方面軍の一部と湿地帯へはいったところ食糧の杜絶とチベット族騎兵の襲撃を受けて、やむなく引っ返しきたばかりだった(P.213)。 →ここから以降の「長征」の記述分は、今回の調査の範囲ではなかったが、前回までの調査でほぼ真実であるということがわかっている。 ・午後3時ごろ、前方の部隊がチベット族の騎兵に襲われた。紅軍は飢えたまま応戦した。体が自由に動かないので、やたらと機銃を撃ちまくったが、敵の損害は少なく、一時間も戦ったのち退却を余儀なくされた(P.214)。 ・牧草地の奥に入った兵士はチベット族に背中を射貫かれて死ぬことが多かった。チベット族は巧みに潜伏して、紅軍を闇討ちした。ゲリラ戦は得意の毛沢東も、チベット族の分散ゲリラには舌をまき、恐怖を感じた。紅軍はアブのような襲撃に苦しめられた。一匹の羊を手に入れるのには一人の紅軍兵士を犠牲にしなければならなかった(P.233)。 ・チベット族は一人残らず逃亡して、家の中には牛の糞以外何一つのこっていなかった。紅軍が班佑にはいったとき、左側の山の上に数百名のチベット族騎兵がみえたが、大軍におそれをなして近づかなかった。…巴西には民家が百軒あまりあり、壮大なラマ寺があった(P.236)。 ・白竜河はごうごうと音を立てて流れる急流で、両岸とも絶壁である。…敵がこの個所を見逃すはずはなかった。紅軍のさしかかった桟道は、チベット族の手でところどころ破壊されており、紅軍はそれを修復しながら進まなければならず、前進は困難を極めた。そのうえ、チベット族が勝手知った山上から桟道めがけて大石を転がし落としてきたり、小銃の不意打ちを加えた。…莫牙寺まで7キロ余りのところへ近づいたとき、白竜河対岸の山からチベット族が一斉射撃を加えてきた。火力の幅はさしてなかったが、この1日だけで、負傷したり、射殺されたり、落伍して殺された紅軍兵士の数は百数十人を下らなかった(P.248)。 2.百丈関の戦い 1935年6月、長征途上、毛沢東率いる紅第1方面軍と張国燾率いる紅第4方面軍は、達維で合流した。その後、北上を主張する毛沢東と四川省の南に根拠地を作ろうとする張国燾の方針が対立したため、激論の末、全軍を毛沢東の右路軍と張国燾の左路軍(朱徳・劉伯承を指導部に含む)に編成し直し、北上することに決定した。しかしそれは常に分裂の危機をはらみながらの進軍であった。そして9月、全軍が大湿原を越えて巴西まで来たとき、とうとう張国燾は左路軍を右路軍と決別させ、四川省西南部に差し戻してしまった。そのときはまだ天全、芦山、名山、雅安、宝興、キョウ峡、大邑などの各地には国民党の影響力は弱く、劉湘率いる地方軍閥の少数部隊が守っているのみだった。そこで徐向前率いる紅第4方面軍は、各地で連戦連勝となり、傍目にはその勢いは成都を襲うかのようにも見えた。 成都を本拠とする軍閥の劉湘は、国民党中央軍の蒋介石の援軍を頼み、20万人の大軍を擁して、この紅第4方面軍との全面対決に臨んだ。もしこのとき張国燾が成都に進軍する気配を見せなかったら、おそらく両軍の全面対決はなかったものと思われる。なぜなら軍閥劉湘は自軍の損耗をできるだけ避けたいと願っていたし、蒋介石の国民党中央軍を自分の領域に踏み込ませてしまうことに躊躇していたからである。しかしながら自分の本拠地を狙われる事態となり、背に腹は変えられず、この決断をした模様である。 11月13日から20日の7昼夜、国民党軍20万人と紅軍2万人が、名山の百丈関で激戦を繰り広げた。紅軍は奮闘したが、国民党空軍の猛烈な空爆に曝されたあげく、圧倒的な兵力差に負け、1万名ほどの戦死者を出した。徐向前は撤退を決意し、紅第4方面軍を四川省のさらに西北へ移動させた。  名山:百丈関の記念碑前 数年前まで、百丈関鎮の激戦地に記念館があり、この戦いの様子がよくわかるようになっていたそうだが、現在は記念碑のみで、記念館は取り壊されてしまっていた。替わりに20kmほど離れた蒙頂山という観光地に、立派な記念館が建てられていた。 3.博巴ソヴィエト政府 阿部治平氏はその著書、「もう一つのチベット現代史」の中で、「中国紅軍が長征の途上、甘孜を通過したとき、チベット人の独立政府“ポェパ人民政府”の樹立を援助した事実、そのとき定めた綱領などはプンワンとその周辺にいた若者たちに強烈で決定的な印象を与えた。…プンワンらに大きな衝撃を与えたポェパ人民政府とは、張国燾の指揮する紅第4方面軍と第1方面軍の一部が、百丈関の戦いで敗北したのち、四川省西北へ落ち延び、甘孜にたどりついたとき、反国民党的なチベット人を組織してチベット人の“独立政権”である」、「この政権はほとんどまるごと紅軍に支えられた政権で、その基盤はきわめて脆弱であった。…紅軍が甘粛省方面へ移動後、軍事力の弱かったこの政府は、国民党の劉文輝の攻撃にあってあえなく壊滅。政府の主なメンバーとその家族は虐殺された」と、書いている。 今回私は、この甘孜まで足を運び、ポェパ人民政府=博巴ソヴィエト政府の足跡を訪ねてみた。甘孜は馬尓康から320kmほどあり、その途中でまたしても4000mの高さの峠を越えければならず、しかも未舗装の悪路で、往復の道中にまる2日間がかかった。 甘孜には、「朱徳総司令官と五世格達活仏記念館」があり、そこに博巴ソヴィエト政府のことが詳しく展示されていた。五世格達活仏は甘孜の白利寺のラマ僧で、紅軍の良き理解者として、博巴ソヴィエト政府の樹立に尽力し、その政府の主要メンバーに名を連ねた。記念館中央の第1展示室に、朱徳とこの五世格達活仏が手を握り合っている巨大な像があった。建国後も、チベット族と新中国との間に立って努力を続けたが、突然死したので、地元では毒殺されたと伝えられている(阿部氏は毒殺説を否定)。   記念館の中で、私が驚いたのは、博巴ソヴィエト政府の主要メンバーはそのほとんどが地元の土司やラマ僧たちで占められており、そこに紅軍関係者や農奴出身者の名前が見受けられないことであった。(これは蒙頂山記念館や卓克基土司官寨にあった、その地のソヴィエト政府の構成メンバーも同様であった)。またこの甘孜地方に共産党とは別に、波巴革命党が組織されており、その立派な綱領が展示されていたことである。そこにチベット人共和国独立政府の樹立や男女平等、信仰の自由、紅軍との連合などが高らかにうたってあった。 この記念館は立派な建物であったが、訪れる人がほとんどいないようで、門が閉まったままで、老いたラマ僧がひまそうに管理しており、展示物も誇りにまみれていた。 白利寺にも行ってみた。寺の中に五世格達活仏の記念館はあったが、だれも見に来ないからということで、カギがかけられていた。なおこの白利寺をはじめとして、この地のラマ寺は食糧を供出するなど、紅軍を多いに支援したという。その支援した量の記録なども記念館に残されていた。

その他、甘孜には博巴ソヴィエト政府の機関が置かれた場所などが残されている。 4.黒水の反乱 中国が建国されてからも、四川省チベット族地域では反乱が起きていた。ことに阿ハ藏族羌族自治州の黒水では、反乱が長期間にわたって続いた。毛沢東は、「建国間もない中国にとって大きな問題は、朝鮮戦争と黒水の反乱だ」と語ったと伝えられている。 1951年4月、傳乗勛、蘇永和、劉華初らが国民党の残党と、共産党の指導に反感を持つ地元土司やチベット族を、黒水にかき集め、“中華人民反共突撃軍249路軍”を結成した。最終的にその数は1万人におよぶ規模になった。台湾の蒋介石はこの反乱部隊に、飛行機で物資の支援(宣伝要員5名、無電発信機3台、武器弾薬、薬品、資金など)を行った。反乱軍はこれらの支援物資を背景にして、さらに各地のチベット族に、「四川・康定・甘粛・青海など4省のチベット族で反共基地を成立させる」「共産党のチベット進軍を阻む」と呼びかけ、その勢力をじわじわと拡大していった。その上、各地で新しく成立していた共産党系の組織を襲撃し、無線機などを破壊し、幹部を拉致した。7月、中国中央は人民解放軍11000人を黒水に派遣し、討伐を開始した。反乱軍はマシンガンなどで頑強に抵抗したので、人民解放軍の損傷も大きかったが、空軍の援助を受け、徐々に黒水に迫った。8月、人民解放軍は黒水を占領し解放した。反乱軍の頭目は山中に逃げ込んだが、共産党の「国民党に騙された少数民族人の責任は追及しない」「少数民族の上層部の者や宗教関係者も武器を捨てる限り、その責任を追及しない」という宣伝を信じ、やがて投降した。 1956年5月14日、黒水地域の政府幹部が殺害されたのを契機に、この地域で再び大規模な反乱が起きた。人民解放軍がこの地域から撤退したあと、頑固な地主、土司、宗教人たちやまだ残っていた国民党残党匪賊など、5000人余が2000丁あまりの銃を手にして反乱を企てた。反乱軍は人民政府幹部を次々と殺害し、政府の倉庫を襲い、食糧や武器、財物を奪い、橋や通信施設を破壊した。ただちに人民解放軍0563部隊の3部隊が鎮圧に向かったが反撃されて、進軍ができなかった。6月19日、人民解放軍0069部隊が投入され、激戦ののち、反乱軍を全滅させた。 |

| |